在试管婴儿(IVF)治疗过程中,取卵是至关重要的一步。对大多数患者而言,经过漫长的促排卵周期,看到超声下一个个卵泡逐渐长大,意味着希望正在靠近。然而,有些人在取卵当天却遭遇了极其打击的一幕:医生明明看到了成熟卵泡,却怎么也取不到卵子。医学上,这种现象被称为“空卵泡综合征”(Empty Follicle Syndrome,EFS)。它并非单纯的“运气不好”,而是一个真实存在的医学问题。虽然罕见,但一旦发生,往往让患者和医生都措手不及。究竟什么是空卵泡综合征?为什么会发生?又是否意味着取卵一定失败?这篇文章将从专业角度为您逐一解析。

一、空卵泡综合征的基本概念

什么是“空卵泡综合征”?

在试管婴儿治疗中,卵泡发育和取卵是非常关键的一步。一般来说,如果B超监测显示卵泡数量和大小都不错,血液激素指标也达到了成熟条件,那么医生和患者都会期待在取卵时获得足够数量的卵子。可有些情况下,医生顺利穿刺了卵泡,却发现里面“空空如也”,并没有取到卵母细胞。这种情况在医学上就叫做 空卵泡综合征(Empty Follicle Syndrome,简称EFS)。

简单点说,它就像你看见树上挂满了“果子”,可等你伸手去摘的时候,却发现果子没了,树枝是空的。这对经历了漫长促排卵周期的患者来说,打击非常大。

空卵泡综合征的两种类型

从医学角度来看,EFS 并不是一种单一现象,而是分为两类:

1. 真性空卵泡综合征(True EFS)

所谓“真性”,指的是即使一切准备都没问题,仍然取不到卵子。

- 特点:在 HCG 或 LH 激发正常、血液激素水平(如雌二醇E2、孕酮P等)都符合要求的情况下,B超显示卵泡已经发育到合适大小,但取卵时依然没有卵子。

- 本质问题:可能与卵母细胞发育异常或过早退化有关,也就是说,卵泡看起来长得挺好,但里面的卵子可能没有正常成熟,或者已经在发育过程中“掉队”了。

- 临床意义:这种情况比较棘手,因为它不完全是操作或药物的问题,而更多是患者自身卵巢功能或者卵母细胞质量的限制。

2. 假性空卵泡综合征(False EFS)

顾名思义,这类情况并不是真的“卵子没了”,而是因为一些技术或药物因素导致的。

- 常见原因:

- HCG 注射剂量不足

- 注射时间不准确(太早或太晚)

- 药物质量问题或吸收不良

- 为什么会这样? HCG 是促使卵子最终成熟和排出的关键一步,如果药物没发挥作用,那么卵泡里虽然可能有卵子,但它们还没“准备好”,所以取不出来。

- 临床意义:这类情况相对来说好解决。通过复查血清 HCG 水平、调整注射方案或者更换药物,大多数患者可以在下一次周期避免同样的问题。

空卵泡综合征的核心特征就是:卵泡外表发育良好,但取不到卵子。它既可能是真正的“卵子缺失”,也可能是药物和操作上的问题。理解了这两种类型的差别,患者在面对这种情况时就不会一头雾水,也能更理性地和医生讨论解决方案。

二、空卵泡综合征发生的机制与原因

空卵泡综合征(EFS)并不是偶然事件,它往往背后有一套复杂的机制。临床研究发现,造成 EFS 的原因可能涉及 激素水平、卵泡本身的发育情况、卵巢功能状态,以及药物和操作环节。下面我们就逐一拆解。

1. 激素触发问题:卵子没有“被唤醒”

在试管婴儿的取卵流程里,HCG 或 LH 注射就像是“最后一声号令”,负责让卵子完成最终的成熟和排出。如果这道指令没下达好,卵子就不会进入真正可取出的阶段。

- 可能的情况:

- HCG 或 LH 的峰值不够高,卵子没完全成熟。

- 注射时间不对,太早会导致卵子还没准备好,太晚则可能已经错过最佳时机。

- 临床意义:在这种情况下,其实卵子并不是“没有”,而是因为没有得到合适的激素信号,导致取不出来。就像是火箭发射前的倒计时没按时完成,火箭自然飞不起来。

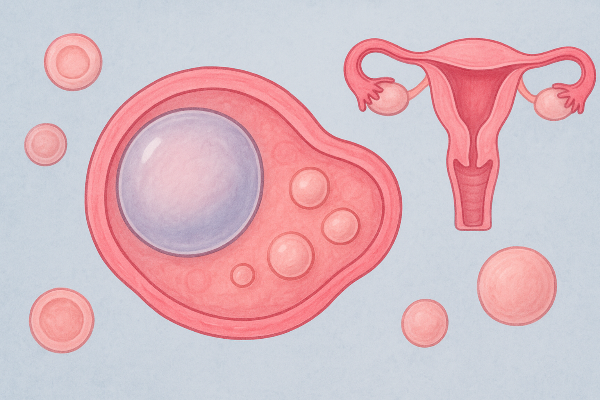

2. 卵泡本身的生理差异:看似饱满,其实“虚胖”

有些患者的卵泡在B超下看起来挺大、挺圆,但里面的卵母细胞却没能正常发育,或者过早发生了退化。

- 表现形式:

- 卵泡腔液正常,但里面缺少卵母细胞。

- 卵母细胞可能在发育过程中停止了分裂,无法存活。

- 为什么会这样? 这通常与个体差异有关。有的人卵泡发育和卵子成熟并不同步,看起来外壳长大了,但核心内容没跟上。

- 临床角度:这种情况在医学上属于“卵泡-卵母细胞发育不同步”,比较难完全预防,但通过改进促排方案有时能改善。

3. 卵巢功能减退:基础条件差,卵子难产出

对于高龄女性,或者卵巢储备功能本身就不理想的患者来说,EFS 的发生率确实更高。

- 原因:

- 随着年龄增加,卵巢里的卵泡数量逐渐减少,质量也下降。

- 卵巢对外源性激素的反应减弱,即便注射了促排药物,也可能无法形成高质量的卵子。

- 临床特征:这类患者往往伴随 AMH 值偏低、基础窦卵泡数减少,是医生在评估时的重点关注对象。

- 形象化理解:如果说年轻卵巢是“肥沃的土地”,种子容易发芽,那么卵巢功能减退就像“土壤贫瘠”,即便施肥(促排)也可能长不出好果子。

4. 药物与操作环节:技术细节决定成败

有时候,EFS 发生的原因并不在患者身体,而是在用药或操作环节上。

- 药物因素:

- 注射不规范,比如针剂没有完全推注,药液残留。

- 药物质量问题,比如批次或储存不当,导致药效不足。

- 操作因素:

- 取卵时的穿刺角度或负压吸引不够精准,导致卵子没有被成功吸出。

- 取卵和实验室处理之间的衔接不到位,卵子在操作环节损失。

- 临床意义:这类问题相对来说可控,只要严格遵守操作规范、选择经验丰富的团队,就能大大降低发生率。

导致空卵泡综合征的原因很多,有的是“内部因素”(卵巢功能、卵泡发育),有的是“外部因素”(药物、操作)。这也是为什么同样的促排方案,有的人顺利取到卵子,有的人却遭遇“空卵”。理解这些机制,不仅能帮助患者少一些困惑,也能提醒大家在选择医院和团队时要更加谨慎。

三、空卵泡综合征与取卵失败的关系

1. 最直接的后果:当周期取卵失败

在试管婴儿治疗中,取卵就像是整个过程的“收成时刻”。前期促排用了大量药物、经历了反复B超和抽血监测,所有努力都是为了让卵子成熟并取出。如果出现空卵泡综合征,结果就是 卵泡一个不少,但取出的卵子是 0。

- 临床意义:当周期取卵完全失败,意味着没有卵子可以进行受精,更谈不上胚胎培养和移植。

- 对患者的打击:很多人形容那一刻就像“辛苦一整季,最后颗粒无收”,不仅浪费了金钱和时间,更容易带来巨大的心理压力。

2. 发生率:并不常见,但不能忽视

临床上,空卵泡综合征的发生率大约在 1%–7%之间。

- 为什么有差异? 不同研究、不同促排方案以及不同人群都会导致数据差异。比如在高龄患者或卵巢功能减退人群中,EFS 的发生率往往会更高。

- 换句话说:虽然它并不是“家常便饭”,但在成千上万例取卵周期中,仍然会有一部分患者不幸遇到。

- 临床经验提示:当患者出现一次 EFS 后,并不代表以后每次都会发生。特别是假性 EFS,在下一次周期通过调整药物和取卵时间,往往能成功获得卵子。

3. 高风险人群:谁更容易遇到 EFS?

并不是每个人遇到 EFS 的几率都一样,一些患者属于“高风险群体”。

- 高龄女性:随着年龄增加,卵巢功能下降,卵泡内卵母细胞的质量和活性也会受到影响,出现 EFS 的概率更高。

- 卵巢储备功能低的人群:常见的表现是基础 AMH 值偏低、基础窦卵泡数(AFC)减少。这类患者的卵泡数量本来就少,卵子质量也更容易出问题。

- 反复促排失败的人群:有些人多次接受促排卵治疗,但始终难以获得成熟卵子,也属于高风险群体。

- 特殊病史患者:例如曾有卵巢手术史、卵巢早衰家族史的人,EFS 的发生概率也会更高。

空卵泡综合征的确会和取卵失败直接挂钩,尤其是当周期的努力可能瞬间“清零”。虽然它的发生率不算特别高,但对患者和医生来说都是一记重击。理解它和取卵失败的关系,有助于患者在心理上有准备,也能帮助医生在临床中尽早识别高风险人群,采取更合理的方案。

四、如何诊断与确认空卵泡综合征

1)典型临床场景(先看“长啥样”)

最常见的情形是:B超上看到多个大小合格的卵泡(例如多数卵泡直径≥16–18 mm),血清雌二醇(E2)水平与卵泡数相匹配,按计划给予触发(hCG 或 GnRH 激动剂)并在常规时限(通常约 36 小时)进行取卵。但在取卵过程中反复吸引与冲洗卵泡后,实验室就是取不到卵子——这就是临床意义上的 EFS(即在看似正常促排条件下仍取不到卵子)。

2)第一时间要做的“现场排查”(取卵当天的快速判断)

当取卵出现 0 个卵子时,医生/护士应立即并有条理地排查以下几项——这既决定诊断,也影响是否可以“急救”本周期:

- 核对触发药与给药时间:谁注射的、剂量是多少、何时注射(触发通常安排在取卵前约36小时)。核对是否按医嘱执行。

- 检测血清 β-hCG(或 LH)水平:立刻采血测定血清 β-hCG(如果用的是 hCG 触发)或检测 LH 峰(若用 GnRH 激动剂触发),以确认“触发信号”是否达到预期。很多文献把这一步作为区分“真性”与“假性”EFS 的关键检验。

- 超声快速评估是否有盆腔游离液(大量游离液提示可能已发生早期破裂/排卵)。若超声提示已排卵,则“取不到卵”可能不是 EFS 本身,而是已自然排出。

3)关键化验:血清 β-hCG(什么时候测、怎么看)

- 什么时候测? 最实用的是在取卵当日立即抽血(或在“发现取卵为0”之后立刻测),因为这是判断触发是否成功的直接证据。文献多以取卵时点或取卵前短时点为参照。

- 数值如何解读?(注意:文献阈值不完全一致)

- 若 β-hCG 非常低(多数学者使用的阈值有 <5 mIU/mL 或 <10 mIU/mL),则高度提示 未有效触发/药物注射失败(即“假性 EFS”)。这通常是技术或给药问题,可以采取补打 hCG 并延迟取卵等救援措施。

- 若 β-hCG 水平在较高范围(部分研究将 >20–40 mIU/mL 视为“足够”水平),但仍取不到卵子,则倾向于 真性 EFS(genuine EFS),提示问题更可能在卵母细胞发育、卵泡内变化或极少数基因/受体异常。需要结合病史和后续方案讨论。文献中常见的参考阈值范围包括 <5、<10、<40 mIU/mL 等,不同研究采用不同界值,故临床上应结合实验室检测方法与经验值来判读。

4)如何区分“假性”与“真性”EFS

- 假性 EFS(False EFS) 的证据链:取卵时 血清 β-hCG 显著偏低或检测不到(提示给药漏打、吸收差或药物问题);超声未见明显排卵证据(即不是已自然排出);操作团队若存在确认给药失误或药物问题历史,应优先考虑假性。此类通常可以通过补打 hCG、延迟取卵或在下一周期调整给药方式来纠正。

- 真性 EFS(Genuine EFS) 的证据链:取卵时 血清 β-hCG 达到足够或正常范围、B超显示卵泡正常且 E2 合理、且多次反复穿刺/冲洗仍无卵子;或患者在不同周期重复出现同样情形。真性 EFS 常被认为与卵母细胞成熟异常、卵子早期凋亡或少见的基因/受体缺陷有关。对真性 EFS 的评估有时需要遗传学或卵母细胞层面的进一步研究。

5)其他辅助信息:病史与实验室陷阱

- 病史整合很重要:既往是否有注射差错、是否曾用不同触发方式、是否存在卵巢手术史或早衰背景,这些都会改变诊断倾向。反复发生的 EFS 更提示真性机制,需要更深入评估。

- 检测注意事项:不同试剂盒/实验室的 β-hCG 报告参考区间和单位、抗体差异会影响结果;尿 hCG 快测虽快,但灵敏度低、不能代替血清检测。解释低值时要考虑样本采集时间、标本处理与实验室方法学。

6)把诊断结果转化为下一步(为什么诊断很关键)

诊断能把问题分为“可立即救治的操作/用药问题”(假性 EFS)或需要更深层次评估的“卵母细胞/卵巢内因”(真性 EFS)。前者常能通过补打 hCG、延迟取卵或下次周期改用不同触发方式解决;后者则需要和患者充分沟通可能的替代方案(如更改促排策略、考虑供卵等)。因此,快速测 β-hCG + 结合超声和病史,是临床上最关键的决策依据。

相关阅读:自卵和供卵应该怎么选?

诊断 EFS 的核心不是单看“取不到卵”,而是把取卵当天的临床证据(超声、取卵操作)、即时的血清 β-hCG/LH 检测、激素水平以及既往病史整合起来判断。做对那几步检查——尤其是当日血清 β-hCG 的测定——就能把“假性”与“真性”区分开来,从而决定能否在本周期内救援或下一步如何调整治疗策略。文献与临床实践都强调:及时、规范的检测与严谨的记录是避免误判与减少心理/经济损耗的关键。

总结

综上所述,空卵泡综合征虽然听起来陌生,但在辅助生殖医学中确实存在,并可能直接导致取卵失败。其原因既可能与药物应用或操作相关,也可能反映卵巢本身的功能问题。值得强调的是,大多数患者发生的并非“真性空卵泡综合征”,而是与触发或药物相关的“假性”情况,通过调整方案和严格把控取卵流程,往往能够得到改善。对于部分卵巢储备功能明显下降的患者,医生也会及时提出替代方案,避免反复的无效尝试。

因此,遇到空卵泡综合征并不意味着彻底失去生育机会。关键在于:选择有经验的生殖中心、配合科学的监测和个体化治疗方案。只有这样,才能在面对意外情况时,最大程度地保护患者的时间、精力和希望。