在做试管婴儿的过程中,很多夫妻都会拿到一份“胚胎培养报告”。报告上除了常见的“优质胚胎”“囊胚等级”之外,还经常出现一个让人一头雾水的词——囊胚腔大小。

有的报告写着“囊胚腔扩张”,有的写“囊胚腔尚小”,甚至还有“囊胚腔完全扩张并孵化”。很多人第一反应就是:这是不是意味着我的胚胎好坏?是不是直接决定移植能不能成功?

实际上,囊胚腔确实是评估胚胎活力的一个重要指标,但它并不是“唯一标准”。要真正理解它的意义,首先要知道囊胚发育到哪一步、扩张的背后代表了什么。本文就从专业角度出发,带大家拆解“囊胚腔大小”的真实含义,并分析它和移植成功率之间的关系。

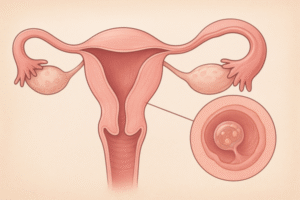

一、囊胚的基本结构与发育过程

在试管婴儿实验室里,胚胎从受精卵开始发育,每一天都在发生着微妙而关键的变化。到了第5天到第6天,胚胎就会发展到一个重要阶段——囊胚。这是胚胎学里非常关键的一个转折点,因为它意味着胚胎已经完成了早期分裂,开始具备进一步着床和发育的潜能。那囊胚到底长什么样?里面都有什么结构?

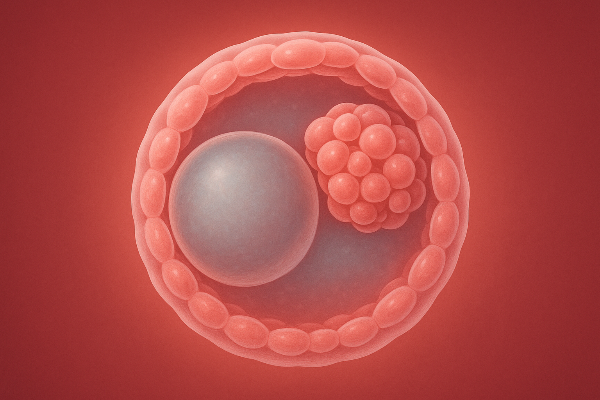

1. 囊胚腔:胚胎的“水泡空间”

囊胚腔是囊胚最显著的特征。它是一个充满液体的空腔,好比是胚胎内部的“小水囊”。

- 这个液体并不是普通的水,而是由胚胎自身通过离子泵和渗透压调节主动“泵入”的。

- 囊胚腔的形成,说明胚胎的细胞已经具备了复杂的代谢功能和协调能力。

- 随着时间推移,囊胚腔会逐渐扩大,把胚胎内部“撑开”,为后续的孵化做好准备。

临床上,囊胚腔的扩张程度常常作为胚胎质量评估的一部分。腔体小,说明囊胚还处在早期阶段;腔体逐渐扩大,提示它在朝着更成熟、更有潜力的方向发展。

2. 内细胞团:未来宝宝的“雏形”

如果说囊胚腔是环境,那么内细胞团(ICM)就是主角。它是一团聚集在囊胚一角的细胞,看上去像是“贴在水泡壁上的小细胞堆”。

- 作用:内细胞团会在着床后继续分化,最终发育成胎儿本体,也就是我们未来的宝宝。

- 临床评估:医生在挑选胚胎时,会非常重视内细胞团的形态和细胞数量。

- 如果细胞团紧密、细胞数目多,通常被评为A级;

- 如果细胞稀疏,或者排列松散,就可能被评为B级或C级。

换句话说,内细胞团的质量直接影响着胚胎能否顺利发育成人体。它就是胚胎学报告中最关键的“打分点”。

3. 滋养层细胞:胎盘的“前身”

围绕囊胚腔外层的那一圈细胞,就叫滋养层细胞(TE)。它们是囊胚的“守护者”和“建设者”。

- 作用:滋养层细胞在未来会分化成胎盘,负责营养物质和氧气的交换,并且分泌各种激素来支持妊娠。

- 临床评估:

- 如果滋养层细胞排列整齐、数量丰富,通常代表胚胎质量佳;

- 如果细胞稀疏、形态不均,则意味着发育潜能有限。

我们常说“好胚胎能不能种得稳”,很大程度上就取决于滋养层细胞的功能,因为它们直接关系到胚胎能不能牢牢“扎根”在子宫内膜。

4. 从卵裂胚到囊胚:一步步的蜕变

囊胚并不是一开始就有的,而是胚胎在几天的发育中逐渐演变而来:

- 卵裂胚:受精后前3天,胚胎像在“切块”,不断分裂成越来越多的小细胞。

- 桑椹胚:到了第3天到第4天,细胞分裂得像一颗“桑葚”,细胞之间开始出现紧密结合。

- 囊胚:第5-6天,部分细胞开始分工:一部分形成囊胚腔,一部分聚成内细胞团,外围形成滋养层细胞。

这个阶段的胚胎不仅结构更复杂,而且功能也更接近着床所需的状态,所以临床上移植囊胚的成功率通常高于早期卵裂胚。

二、囊胚腔大小的临床意义

在囊胚的发育过程中,囊胚腔的大小往往是胚胎学家在实验室里重点观察的指标之一。因为囊胚腔的扩张程度,能在一定程度上反映胚胎的发育潜能和未来能否顺利“着床”。不过,临床上囊胚腔大小并不是“越大越好”或者“越小越差”这么简单,而是要结合不同情况进行分析。

1. 囊胚腔扩张:胚胎正在“蓄势待发”

当囊胚腔逐渐扩张时,通常代表胚胎的代谢功能非常活跃。

- 生物学机制:滋养层细胞会主动通过离子泵和渗透压调节,把液体不断“泵”进胚胎内部,囊胚腔就像一个正在被充气的气球一样,一点点变大。

- 临床意义:这说明滋养层细胞状态良好,胚胎具备了较强的自我调控和生长潜能。

- 利于孵化:囊胚腔扩张到一定程度后,外层透明带被逐渐“撑薄”,胚胎就会进入一个关键环节——孵化。只有顺利孵化,胚胎才能真正与子宫内膜直接接触,实现着床。

可以理解为:囊胚腔扩张是胚胎在“积蓄力量”,为最后的破壳做好准备。

2. 囊胚腔过小:发育潜能可能有限

如果囊胚腔在发育到第5天、第6天时仍然比较小,往往提示胚胎的活力不足。

- 可能的原因:

- 滋养层细胞的泵水功能不够强;

- 胚胎代谢能力偏弱;

- 内部细胞分化节奏落后。

- 临床观察:囊胚腔过小的胚胎,有时仍然会继续扩张并追赶上来,但大多数情况下,这类胚胎的着床潜能会偏低。

- 对患者的提示:如果在培养报告里看到“早期囊胚”或者囊胚腔扩张不理想,不代表完全没有机会,只是说明它在同一批胚胎里“竞争力”稍弱,医生可能会优先考虑其他质量更高的囊胚。

可以把囊胚腔小理解为“还没准备好”,并不意味着一定失败,但确实需要谨慎评估。

3. 囊胚腔过大:别忘了看“里面的主角”

很多患者一看到囊胚腔很大,就会直觉以为“越大越好”。其实不然。

- 正常情况:在囊胚即将孵化前,囊胚腔会迅速扩张,把外层透明带撑到极薄,帮助胚胎顺利破壳。这是一个正常的生理过程。

- 风险情况:如果囊胚腔极度扩张,甚至把内细胞团(ICM)挤压得过于扁平,就可能影响细胞的质量和后续发育潜能。

- 临床意义:医生在评估这类囊胚时,不仅会看腔体大小,还会特别关注内细胞团是否完整、滋养层细胞是否健康。

换句话说,囊胚腔大不代表一定好,还要看“里面的小宝宝雏形(ICM)”有没有被压坏。

三、囊胚分级与囊胚腔大小的关系

什么是囊胚扩张等级?1-6级囊胚代表什么?在胚胎学实验室里,医生们不会单靠直觉来判断一个囊胚的好坏,而是有一套被广泛使用的“评分标准”。其中最常见的就是 Gardner 囊胚分级系统。它从囊胚腔的扩张程度、内细胞团(ICM)、滋养层细胞(TE)三个维度来综合评估囊胚质量。这里我们先聚焦在囊胚腔扩张度这个指标上,因为它和囊胚的分级直接相关。

1. 囊胚扩张度 1–2级:囊胚腔刚起步

- 形态特点:这时的囊胚腔非常小,只占据胚胎体积的一小部分,看上去就像一个刚冒出来的小水泡。

- 生物学意义:说明胚胎已经完成了从桑椹胚到囊胚的过渡,开始具备囊胚结构。

- 临床意义:这一阶段的囊胚被称为“早期囊胚”,通常提示胚胎尚未成熟,着床潜能还比较有限。

- 处理方式:临床上,胚胎学家会选择继续培养,等待它扩张到更高等级后再决定是否移植或冷冻。

可以把 1–2级囊胚理解为“刚刚搭建好框架的小房子”,还不算真正完工。

2. 囊胚扩张度 3–4级:进入理想状态

- 形态特点:囊胚腔明显扩大,通常已经占据囊胚体积的一半甚至全部,囊胚整体看起来“鼓鼓的”。

- 生物学意义:说明滋养层细胞功能良好,泵水活跃,囊胚正在快速生长。

- 临床意义:3–4级囊胚被认为是发育良好的阶段,此时的移植成功率通常较高。

- 医生的评估:如果这时内细胞团(ICM)细胞数量充足、排列紧密,同时滋养层细胞也分布均匀,那么这样的囊胚往往会被评为“优质囊胚”,是冷冻或移植的首选。

可以把 3–4级囊胚比喻成“装修完成的房子”,里面的主角(宝宝雏形)和外部结构(胎盘前身)都已经准备就绪。

3. 囊胚扩张度 5–6级:进入孵化与破壳阶段

- 形态特点:囊胚腔被进一步撑大,把外层的透明带撑得非常薄,甚至开始破裂。

- 5级:囊胚部分突破透明带,进入“孵化中”。

- 6级:囊胚已经完全孵化出来,彻底脱离透明带,像是一个“自由胚胎”。

- 临床意义:这说明胚胎已经完成了“破壳”的关键动作,从生物学角度看,这是着床前的必经过程。

- 操作上的考虑:

- 移植 5–6级囊胚时,需要注意时机,因为孵化后的囊胚比较脆弱,冷冻和操作过程要格外小心。

- 如果条件合适,这类囊胚同样有很高的着床潜能。

可以把 5–6级囊胚理解为“已经出门准备入住新家”的状态,只等找到合适的子宫环境。

4. 分级并不只看囊胚腔

很多患者会误以为“囊胚腔越大越好”,但实际上,医生在打分时会同时参考三个维度:

- 囊胚腔扩张度(1–6级):反映发育阶段和成熟度。

- 内细胞团(ICM):决定未来宝宝本体的质量。

- 滋养层细胞(TE):决定胎盘发育和着床能力。

只有这三者共同表现良好,囊胚才会被评为真正意义上的“优质囊胚”。单靠囊胚腔大小,并不能完全预测移植成功率。

四、囊胚腔大小对移植成功率的影响

1. 数据怎么说:为什么大家更偏爱 3–5 级?

在常用的 Gardner 体系里,3–5 级囊胚通常被视为“进入理想窗口”的阶段:

- 3–4 级说明囊胚腔已经明显扩张,滋养层(TE)泵水活跃、透明带被逐步撑薄,具备较好的着床潜能。

- 5 级进入孵化中,意味着胚胎已完成破壳前的关键步骤,理应更接近着床生理状态。

与之相比,1–2 级多为早期囊胚,腔体尚小、代谢活性与结构分化仍在“追赶”,平均种植率偏低。

6 级(完全孵化)从生理上并不差,但临床结果受“操作时机与条件”影响更大(见第4点),所以表现会更“看团队”。

直白一点:3–5 级好比“临门一脚”的状态;1–2 级还在热身;6 级踢得更猛,但场地与节奏要配合上。

2. 别只看腔大小:决定结局的是“综合质量”

单一的囊胚腔扩张度只能反映发育阶段与泵水活跃度,它不是决定性因子。真正拉开差距的,往往是这些“硬核变量”:

- 内细胞团(ICM)质量:ICM紧密、细胞量足,是“宝宝本体”的根基;松散或稀少会拖累结局。

- 滋养层(TE)细胞量与均匀度:TE决定着床与胎盘建构,TE弱,着床再理想也难稳。

- 胚胎染色体状态(是否为 euploid):做过 PGT-A 的周期很清楚——整倍体状态是决定活产率的“第一性原理”。

- 发育速度(日龄差异):D5 囊胚(第5天成囊)一般优于 D6 囊胚,但在 PGT-A 筛选为整倍体 的前提下,二者差距会缩小。

- 母体与子宫因素:内膜容受性(WOI窗口)、激素暴露时间(如黄体酮起始—移植间隔)、内膜厚度与血流状况、慢性子宫内膜炎等。

- 临床与实验室操作:移植时机、冻融复苏质量、培养体系稳定性、是否激光辅助孵化(LAH)等。

“腔大不等于更好,腔小不等于没戏”。必须把 ICM、TE、染色体、内膜窗口和操作时机一并放到天平上衡量。

3. 1–2 / 3–5 / 6 级的临床解读与用法

① 1–2 级(早期囊胚)

- 意义:发育还在上升通道,但尚未达成成熟形态。

- 策略:多数中心会继续培养,等待扩张到 3–4 级后再考虑移植/冷冻;若患者囊胚储备少,需个体化权衡。

② 3–4 级(理想窗口)

- 意义:移植或冷冻的黄金时段;此时观察 ICM/TE 形态最有价值。

- 策略:若 ICM 紧密、TE 连续饱满,通常评为“优质囊胚”,优先用于移植或冷冻。

③ 5 级(孵化中)

- 意义:接近着床生理状态,潜能佳。

- 策略:操作上要兼顾时机与温控;部分中心在冷冻或复苏后短时培养观察“再膨胀能力”,作为活力参考。

④ 6 级(完全孵化)

- 意义:破壳完成,生理上“准备就绪”。

- 变量:冻融、搬运、移植的每一步都更“吃功底”;ICM 是否被过度牵拉、TE 是否完整,是评估重点。

- 策略:配合成熟的冻融体系与移植流程,同样可获得良好妊娠结局。

4. “时机与操作”是 6 级表现分化的关键

- 冻融复苏后的再膨胀:复苏后 1–3 小时内能否快速再充盈,是实验室常用的实用型生命力信号。

- 辅助孵化:对透明带厚、年龄偏大、反复失败或冷冻胚胎的特定人群,适度 AH 可改善破壳与贴附,但非人人适用。

- 移植窗口把控:尤其激素替代周期(HRT-FET),黄体酮启动到移植之间的小时数很要命;错过窗口,再好的 5–6 级也可能“扑空”。

5. 把指标用到位:临床决策的“三步看法”

- 先看“可发育性”:扩张度 3–5 级更稳妥;1–2 级能否“追上来”,看第二天是否能顺利扩张。

- 再看“可持续性”:ICM 是否紧密、TE 是否连续饱满;PGT-A 若显示整倍体,优先级上升。

- 最后看“匹配度”:与内膜窗口的时间匹配、是否需要 AH、是否选择当日移植或继续培养/冷冻。

总结

综上所述,囊胚腔大小确实能够反映胚胎的部分发育潜力:腔体逐渐扩张说明滋养层细胞代谢活跃,有利于后期孵化与着床;腔体过小可能意味着胚胎尚未成熟,腔体过大则需结合内细胞团和滋养层情况综合判断。

但是,临床上真正决定试管婴儿成功率的,并不是单一的囊胚腔大小,而是囊胚整体质量 + 子宫环境 + 医生的操作时机。换句话说,囊胚腔只是一个“拼图碎片”,而不是整幅图画。

因此,面对囊胚报告时,患者不必过度纠结“腔大腔小”,更重要的是相信专业团队的综合评估。医学上从来没有绝对的“一个指标定成败”,而是多个因素共同作用的结果。保持科学心态,配合医生制定最合适的方案,才是提升移植成功率的关键。