很多准妈妈在做试管婴儿时都会遇到一个问题:“医生说我的卵泡还不够大,可是卵子成熟了吗?”这其实是试管周期中最关键的环节之一。卵泡就像孕育生命的“温室”,而卵子的成熟度决定了它是否具备受精的能力。卵泡太小,卵子可能还没准备好;卵泡太大,卵子可能已经老化或黄体化。

从生理学角度看,每个卵泡内都有一个卵母细胞,它随着卵泡的成长逐渐完成减数分裂,达到可受精的成熟状态(MII期)。在临床实践中,医生通常会通过B超监测卵泡大小,并结合激素水平来判断取卵时机。掌握卵泡大小与卵子成熟度的关系,不仅能帮助医生优化取卵策略,也能显著提高试管婴儿的成功率。本文将从卵泡发育、卵子成熟以及临床管理三个维度,深入解析两者之间的关系,让你对试管周期中的“黄金取卵时机”有更清晰的理解。

一、卵泡的基本概念

在试管婴儿周期或自然生育过程中,卵泡是女性卵巢内孕育卵子的“温室”。理解卵泡的结构和发育规律,有助于准确判断卵子的成熟状态,从而优化取卵时机和提高受精率。

1. 卵泡结构与发育

卵泡组成

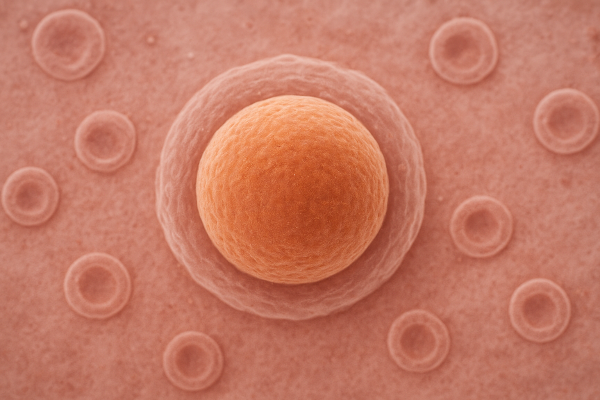

每个卵泡内都包含三个关键部分:

- 卵母细胞(oocyte):这是未来胚胎的“种子”,其成熟程度直接决定能否成功受精和胚胎发育。卵母细胞在减数分裂过程中逐步发育,从未成熟状态(GV期)到成熟状态(MII期),具备受精能力。

- 颗粒细胞(granulosa cells):这些细胞围绕卵母细胞形成卵泡的“保护层”,负责分泌雌激素(主要是雌二醇)和支持卵母细胞的营养供应。颗粒细胞数量和活性对卵子的成熟度和后续胚胎质量都有直接影响。

- 透明带(zona pellucida):包裹在卵母细胞外的一层透明蛋白膜,相当于卵子的“护壳”,不仅保护卵子,还在精子与卵子的结合过程中起到选择性屏障作用,确保只有健康的精子能够受精。

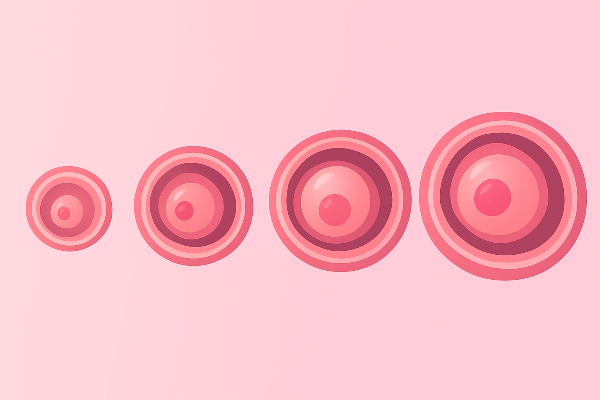

卵泡发育阶段

卵泡的发育是一个渐进的过程,从原始卵泡开始,逐步走向成熟:

- 原始卵泡(primordial follicle):位于卵巢皮质,处于休眠状态,直径约30–40微米,包含卵母细胞和一层扁平颗粒细胞。

- 初级卵泡(primary follicle):颗粒细胞增生、卵母细胞开始增大,直径约50–80微米。

- 次级卵泡(secondary follicle):形成多个颗粒细胞层,并出现液泡积聚(卵泡液),雌激素分泌增强,直径约0.1–0.2厘米。

- 成熟卵泡/格拉夫卵泡(mature/Graafian follicle):直径通常在18–22毫米左右,卵母细胞达到MII期,颗粒细胞和卵泡液共同为卵子提供最佳的生长环境。此阶段的卵泡通常是促排周期中医生重点关注的目标卵泡。卵泡长得慢怎么办?促排不理想的解决思路

小贴士:卵泡发育过程中,并非所有卵泡都能发育到成熟阶段。通常一轮促排周期中,只有1–3个卵泡能够成为最终的取卵对象,其余卵泡会自然萎缩。

2. 卵泡大小的测量

B超检测卵泡直径

B超是临床上最常用、最直观的卵泡监测工具。医生会使用经阴道超声(TVS)进行卵泡测量,通过横纵两个方向测量卵泡内径,取平均值作为卵泡直径。这个数值能够帮助医生判断卵子的成熟情况及取卵时机。

卵泡大小的分级标准

根据临床经验和研究数据,卵泡通常可分为三类:

- 小卵泡(<10mm):通常仍处于初级或次级阶段,卵母细胞尚未成熟,受精能力有限。

- 中等卵泡(10–17mm):处于快速发育阶段,卵母细胞正在逐步成熟,但仍需继续观察,未必所有卵子都能成熟。

- 成熟卵泡(18–22mm):这是理想取卵直径,大多数卵母细胞此时已达到MII期,具备高受精能力。

专业提示:卵泡过大(>22mm)有时会出现黄体化或排卵提前的风险,因此临床上会结合血液激素(LH、雌二醇)水平来综合判断最优取卵时间。

通过对卵泡结构、发育和大小的理解,医生和患者可以更科学地制定促排卵策略和取卵计划,确保在试管周期中获取尽可能成熟、健康的卵子,为后续受精和胚胎发育打下坚实基础。

二、卵子成熟度概念

卵子成熟度是决定试管婴儿成功率的关键因素之一。即使卵泡大小理想,但如果卵子没有成熟,也难以受精或形成健康胚胎。理解卵子的成熟阶段和其对受精能力的影响,是每个试管周期中必须掌握的基础知识。试管婴儿过程中的卵泡监测:如何准确判断卵子成熟度?

1. 卵子成熟的类型

卵母细胞的成熟过程可以分为三个主要阶段,每个阶段对应不同的生理状态和受精潜力:

- GV阶段(未成熟卵母细胞,Germinal Vesicle)

- 这是卵母细胞最原始的状态,核膜完整,细胞仍在减数分裂前期。

- 卵子在这一阶段无法受精,即使进行体外受精(IVF),也很难形成可用胚胎。

- 临床上,这类卵子通常需要进一步体外培养(IVM,in vitro maturation)才能达到成熟状态。

- MI阶段(第一减数分裂中期,Metaphase I)

- 卵母细胞已经开始减数分裂,但尚未完成第一极体的排出。

- 在这个阶段,卵子处于半成熟状态,受精能力有限,成功率明显低于成熟卵子。

- 有些中心会尝试将MI卵子短期体外培养,让其成熟到MII阶段再进行受精。

- MII阶段(成熟卵母细胞,Metaphase II)

- 卵子已经完成第一减数分裂,排出了第一极体,核结构成熟,具备受精能力。

- MII卵子是IVF或ICSI周期中最理想的取卵对象。

- 成熟卵子在体外受精中的成功率显著高,胚胎质量也更稳定。

小贴士:即使卵泡大小达到理想范围,也不能保证所有卵子都能达到MII状态。因此,医生在取卵前会综合考虑卵泡直径、激素水平以及患者年龄等因素,判断取卵时机。

2. 卵子成熟度对受精能力的影响

卵子的成熟度直接关系到受精率和胚胎发育质量:

- 成熟卵子(MII)

- 受精率高,胚胎发育潜力大。

- 在ICSI(单精子注射)或常规IVF中,MII卵子成功受精的概率远高于MI或GV卵子。

- 胚胎发育到囊胚期的概率也更高,为后续移植提供更好的选择。

- 未成熟卵子(GV或MI)

- GV卵子几乎无法受精,除非经过体外成熟处理(IVM)。

- MI卵子偶尔能受精,但胚胎质量通常不稳定,成功率低。

- 如果大量卵子未成熟,可能导致本周期取卵失败或需要延长治疗周期。

临床经验:有些患者在促排周期中可能会出现卵泡大小正常,但卵子成熟度低的情况。这通常与年龄、卵巢储备、激素水平或促排方案不完全匹配有关。医生会根据经验,结合B超和血液激素数据,调整取卵时间或促排药物,尽量提高MII卵子的获取率。

卵子成熟度是试管周期的“核心指标”,不仅决定能否受精,还影响胚胎发育和最终妊娠成功率。了解GV、MI、MII三个阶段及其受精能力,对于患者和医生来说都是做出科学决策的基础。

三、卵泡大小与卵子成熟度的关系

卵泡大小与卵子的成熟度密切相关,是试管婴儿周期中判断取卵时机的核心指标。单纯依靠卵泡直径并不能完全判断卵子成熟,但结合激素水平和临床经验,可以大大提高成熟卵子的获取率。

1. 研究发现:成熟卵泡的“黄金范围”

大量临床研究显示,成熟卵泡的直径通常在18–22毫米,此时卵母细胞大部分已进入MII期,具备受精能力。

- 卵泡过小(<15mm):

- 卵母细胞可能仍处于GV或MI阶段,尚未完成减数分裂。

- 取出的卵子大多数未成熟,受精率低,即使受精,胚胎发育潜力也有限。

- 临床上,如果卵泡过小,医生通常会继续观察并延迟取卵,等待卵泡进一步发育。

- 卵泡过大(>22mm):

- 卵子可能已经过度成熟或黄体化,核内染色体可能发生轻微异常。

- 虽然取出的卵子可能成熟,但受精率和胚胎质量可能下降。

- 过大的卵泡也可能意味着排卵提前,错过最佳取卵窗口。

研究结论:18–22mm被认为是“理想成熟范围”,但每个女性卵巢状态不同,因此最佳取卵直径应结合个体激素水平和促排方案进行判断。

2. 临床经验:卵泡大小与取卵策略

B超监测卵泡大小是判断取卵时机的最直观方法。医生会通过经阴道超声每天或隔天监测卵泡直径和数量:

- 当多个卵泡达到18mm左右,通常提示可以准备触发排卵,安排取卵。

- 结合血液激素水平(LH、FSH、雌二醇),可以更准确判断卵子是否成熟。例如:

- 高雌二醇水平配合成熟卵泡直径,MII卵子获取率更高。

- LH突然升高可能提示排卵即将发生,需要及时安排取卵。

临床上还常用“卵泡平均直径”和“最大卵泡直径”结合的方法判断:

- 平均直径说明整体发育情况

- 最大卵泡直径帮助判断是否有过大或过早成熟的卵泡

小提示:有些患者卵泡增长速度较快或个体差异明显,医生会根据B超和激素结果灵活调整促排药物剂量和取卵时间。

3. 个体差异:为什么卵泡大小并非唯一标准

每位女性卵巢状态不同,卵泡大小与卵子成熟度的关系也存在差异:

- 年龄影响:

- 年龄越大,卵巢储备下降,卵泡发育速度可能变慢,卵母细胞成熟率降低。

- 同样大小的卵泡,在年轻女性和高龄女性中,卵子成熟率可能存在显著差异。

- 卵巢储备与激素水平:

- 卵巢储备充足、激素水平正常的女性,卵泡发育更均衡,成熟卵子比例高。

- 卵巢储备低或激素异常的患者,可能出现卵泡大小正常,但卵子未成熟的情况。

- 多卵泡同步发育:

- 在促排周期中,多个卵泡会同时发育,但大小常有差异。

- 一些卵泡可能已经成熟,而另一些仍在发育中。

- 临床策略通常是兼顾大部分成熟卵泡,同时避免过早触发排卵,以最大化成熟卵子的获取。

卵泡大小是预测卵子成熟的最重要指标之一,但并非唯一标准。结合年龄、卵巢储备、激素水平以及卵泡发育同步性,才能科学判断取卵时机,提高MII卵子获取率和试管周期成功率。

四、促排卵与卵泡成熟管理

在试管婴儿周期中,促排卵管理是提高卵子成熟率和取卵成功率的关键环节。通过科学选择药物、精准控制剂量,并结合B超和激素检测,可以帮助卵泡健康成长、最大化获取成熟卵子。

1. 促排卵药物的选择与作用

1. FSH(促卵泡激素)

- 是促排卵周期的核心药物,主要刺激卵泡生长和颗粒细胞分泌雌激素。

- 在早期促排阶段,FSH剂量需要根据卵巢储备和年龄进行个体化调整。

- 剂量过低:卵泡发育缓慢,成熟卵子数量少;

- 剂量过高:可能出现卵泡发育过快、多个卵泡竞争,增加卵巢过度刺激风险。

2. LH(黄体生成素)

- 在卵泡后期成熟中发挥重要作用,参与卵母细胞最终成熟和排卵准备。

- LH水平不足可能导致卵母细胞成熟率降低,即使卵泡达到理想直径,也可能获取未成熟卵子。

3. GnRH激动剂/拮抗剂

- GnRH激动剂:通过“长方案”抑制体内LH峰,防止排卵提前,同时在促排早期刺激卵泡均衡发育。

- GnRH拮抗剂:通过“短方案”或“拮抗方案”在促排中期快速抑制LH峰,避免卵泡过早排卵。

- 不同方案选择依据患者年龄、卵巢储备和促排药物反应情况。

临床经验:个体化药物组合和剂量调整是关键。即使卵泡大小相同,不同女性的卵子成熟率也可能存在显著差异,医生会根据B超监测和激素水平动态调整方案。

2. 取卵时机的决策

取卵时机直接决定能否获得成熟卵子和胚胎质量,医生通常会综合三方面指标:

- 卵泡大小

- 成熟卵泡通常直径在18–22mm左右,B超是最直观的测量手段。

- 同时关注多个卵泡大小是否均衡,避免部分卵泡过小或过大影响整体取卵策略。

- 激素水平

- 雌二醇(E2):反映卵泡颗粒细胞功能,水平适中时MII卵子比例高。

- LH峰:若LH突然升高,提示排卵可能即将发生,需要提前触发取卵。

- 卵泡数量与同步性

- 多个卵泡发育不同步时,取卵策略需要兼顾大多数成熟卵泡,同时避免排卵提前。

- 医生会综合B超和激素水平,决定最佳触发时间(如HCG注射或GnRH激动剂触发)。

提示:有些患者卵泡虽已达到理想大小,但激素水平不合适,取卵成功率可能仍低。因此B超和血液检查必须结合使用。

3. 常见问题及处理

1. 卵泡发育不均衡

- 促排过程中,部分卵泡发育快,部分慢。

- 处理方法:调整FSH剂量或延长促排时间,等待大部分卵泡成熟。

- 目标是尽量获取更多MII卵子,而不是过早触发排卵。

2. 卵泡过小导致取卵失败

- 若卵泡过小(<15mm),卵母细胞可能仍在GV或MI阶段。

- 临床处理:延长促排周期或体外成熟(IVM)尝试,使卵子成熟后再受精。

3. 卵泡过度成熟导致黄体化或排卵提前

- 卵泡过大(>22mm)或LH峰提前,可能导致排卵提前或黄体化。

- 处理方法:提前触发取卵或调整拮抗剂方案,防止排卵错过最佳时机。

- 预防策略:严格监测卵泡直径和激素水平,动态调整药物剂量。

温馨提醒:促排卵管理不仅仅是“打针等卵泡长大”,而是一个动态过程,需要医生根据每次B超和血液结果灵活调整方案,确保获取最多成熟卵子,同时降低风险。

总结

卵泡大小和卵子成熟度之间的关系,是试管婴儿成功的核心因素之一。研究和临床经验都表明,单靠卵泡大小判断卵子成熟并不够精确,必须结合激素水平、年龄、卵巢储备等多项指标进行综合评估。通过科学监测卵泡发育、合理选择促排药物、精准判断取卵时机,可以最大化获取成熟卵子,提高受精率和胚胎质量。

总的来说,理解卵泡与卵子成熟度的关系,不仅让患者在试管周期中更有方向感,也为医生提供了科学决策的依据。掌握这些知识,你就离成功怀孕又近了一步。