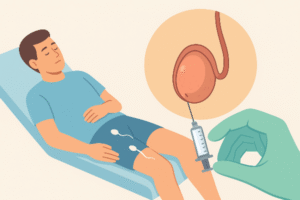

无精症如何取精?能保证后代基因安全吗?

无精症并非意味着生育希望的终结。通过精准诊断、科学取精及全面的基因筛查,绝大多数患者仍有机会拥有自己的健康宝宝。关键在于选择具备显微取精技术、完善遗传学检测及PGT筛查能力的正规生殖中心,确保每一个环节都在可控范围内。

无精症并非意味着生育希望的终结。通过精准诊断、科学取精及全面的基因筛查,绝大多数患者仍有机会拥有自己的健康宝宝。关键在于选择具备显微取精技术、完善遗传学检测及PGT筛查能力的正规生殖中心,确保每一个环节都在可控范围内。

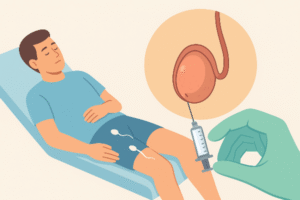

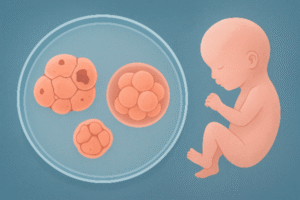

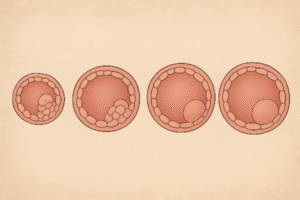

囊胚挑选并非单纯依赖“分数高低”,而是通过形态学评估、发育动力学监测及PGT基因检测等多维度数据进行科学排序,再结合患者的年龄、病史、子宫环境及生殖目标制定个体化移植策略。

胚胎评分是试管婴儿过程中极具参考价值的指标,但并非怀孕结果的唯一“预测器”。评分越高,意味着胚胎形态和发育状态更接近理想标准,确实拥有更高的成功率。然而,真正影响着床及妊娠结局的,还包括染色体健康情况、母体子宫环境、内分泌状态、免疫因素乃至实验室条件。

胎早期分裂异常确实可能提示一定的发育风险,包括囊胚形成率下降、染色体异常概率上升,甚至影响后续妊娠结局。然而,异常并不意味着完全没有机会。部分胚胎可通过自身调节机制在后续发育中恢复正常,且PGT筛查、先进培养技术及精准移植策略,都为“逆袭成功”提供了可能。

胚胎移植前的血液检查绝不仅仅是“流程性的要求”,而是一个综合性的医学评估。它既能帮助医生科学判断患者的激素水平、免疫环境、感染风险和凝血状态,也能在发现异常时,提前进行干预和调整,从而避免移植失败或妊娠并发症的发生。

第五天的囊胚之所以更适合移植,是因为它本身已经更成熟,细胞分化清晰,发育潜力强,同时也经历了自然筛选。结合统计数据和实际案例,我们可以得出一个结论:囊胚移植并不是把时间拖长,而是提高效率,把希望集中在更有潜力的胚胎身上。

K细胞活性确实可能影响胚胎着床,尤其是在一些反复种植失败的患者中,免疫学干预有时能起到帮助。但目前全球范围内的研究结论并不完全一致,不同实验方法、不同人群都会导致结果差异。换句话说,“NK细胞高就一定怀不上”这种说法并不严谨。

囊胚扩张等级,从1级到6级,代表的其实是囊胚发育的不同阶段:从腔体刚刚形成,到完全孵出透明带。等级越高,说明发育越成熟,但并不代表成功率就一定更高。

胚胎着床窗期的精准匹配,本质上就是解决胚胎与子宫内膜的时间同步问题。对于大多数人来说,常规的移植时机已经能满足需求,但对于反复种植失败(RIF)、着床率低或怀疑内膜不同步的人群,进行着床窗期检测并调整移植方案,往往能显著提升成功率。