不少做试管的姐妹都有这样的经历:胚胎质量很好、医生也说“条件不错”,可移植后还是“凉了”。这时候医生常会提一句——“可能是着床窗口没对上”。

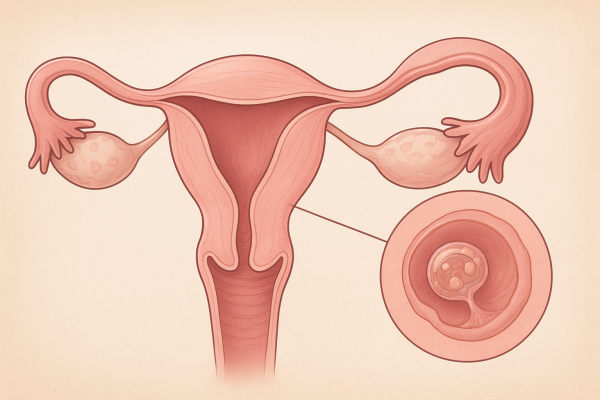

听起来有点玄,其实一点都不神秘。胚胎要想顺利“住进”子宫,就必须赶在子宫最“欢迎它”的那几天——这就是所谓的‘着床窗口期’。

有人把它比作钥匙和锁:

胚胎是钥匙,子宫内膜是锁。

钥匙再精致,锁要是没在打开的那一刻,门一样进不去。

今天,我们就用通俗的方式,带你弄清楚:

- 着床窗口期到底是什么?

- 为什么它能决定胚胎命运?

- 怎样检测、调整、把握?

- 常见误区有哪些?

一、什么是“着床窗口期”?

简单说,这是一段子宫内膜最容易接受胚胎着床的黄金时段。

在自然周期中,这个“窗口”一般出现在排卵后的第 6~10 天,也就是黄体期中段。

时间虽短,却决定了一次移植能不能成功。

子宫内膜怎么变“可接纳”?

在排卵前,雌激素让内膜变厚、富有血供;

排卵后,孕激素上场,让内膜从“铺床单”状态变成“欢迎入住”的柔软环境。

内膜会分泌出一系列信号分子,像是 LIF(白血病抑制因子)、整合素(Integrins) 等,这些分子就像“欢迎信号灯”,告诉胚胎——“来吧,现在可以粘上了!”

但这个“窗口”很短,大约只有 3–4 天。

错过了,哪怕内膜还厚,胚胎也“找不到门”。

| 时间点 | 内膜状态 | 适合程度 |

|---|---|---|

| 排卵前 | 增生期(准备阶段) | ❌ 不适合 |

| 排卵后3–5天 | 分泌期初(在调节中) | ⚠️ 准备中 |

| 排卵后6–10天 | 分泌期中段(窗口期) | ✅ 最佳 |

| 排卵后11天以后 | 退行期(窗口关闭) | ❌ 不再适合 |

二、为什么“对上窗口”这么关键?

1. 成功率的核心密码:好胚胎 + 好子宫 + 好时机

很多人以为,试管能不能成功,全看胚胎质量。其实不然。

真正决定成败的,是三要素的“同频共振”——好胚胎、好子宫、好时机。

换句话说,胚胎要健康,子宫要“愿意收”,更要在正确的时间相遇。

这三者中,“时间”往往是最容易被忽视,却也最致命的变量。

研究数据显示:

即便移植的是A级优质囊胚,如果移植时间比理想窗口提前或推迟哪怕只有24小时,妊娠成功率都可能下降 30%~50%。

听起来夸张,但事实就是如此——胚胎不是随时都能“入住”的,它必须在那扇“门”打开时准时到达。

2. 不同步的后果:早一步不行,晚一步也不行

如果把胚胎移植比作“入住酒店”,那着床窗口期就是“开门迎客”的时间。

- 提前移植:胚胎“到早了”,子宫内膜还在打扫房间、铺床单,根本没准备好。结果胚胎就会被当成“陌生访客”拒之门外。

- 延迟移植:子宫内膜已经进入退行期,环境开始变化,胚胎就像来晚的客人——门关上了,再敲也没用。

- 完全错位:不论移植多少次,胚胎质量多好,都可能“撞上关门时段”,每次都白忙一场。

这就是医生常说的“胚胎和子宫不同步”。

它不是一句套话,而是许多反复失败案例背后的核心原因。

3. “晚一天”改变命运:一个真实案例

林女士,35岁,身体条件不错,做试管也不算第一次了。

三次移植优质囊胚,每次都精心准备,可每次结果都一样——血值为零。

医生怀疑问题出在“时间”上,于是建议她做 ERA内膜容受性检测。

结果显示:她的子宫“着床窗口期”比平均人群延迟了整整24小时。

医生据此调整方案,把下一次移植时间往后推一天。

第四次,她终于成功怀孕。

这个案例很典型:

胚胎没问题、激素也正常,只是那一天没对上。

可见,每个人的窗口时间都不一样,不能照搬“标准模板”。

三、怎样检测自己的“窗口期”?

要想胚胎顺利“安家”,首先得搞清楚:子宫内膜什么时候最“欢迎”它入住?

这段短暂又关键的时间,被称为——着床窗口期(Window of Implantation,简称WOI)。

换句话说,它就像“开门时间”。

门早关了,胚胎敲门没人理;门太早开,主人还没准备好。只有刚刚好那几天,胚胎才能稳稳落地。

那问题来了:怎么知道自己“门”开在什么时候?

别急,我们一步步来看。

1. 激素与时间推算法(传统判断法)

这是最常规、最经济、也是目前大部分医院最常用的推算方式。

医生会根据以下几个关键节点来估算:

| 指标 | 意义 | 应用 |

|---|---|---|

| 排卵日 | 代表内膜开始转化 | 通常排卵后第5天左右为着床期 |

| 黄体生成素(LH)高峰 | 表示排卵即将发生 | LH峰后第6天常为窗口期 |

| 黄体支持起始日 | 用于冻胚移植周期 | 黄体支持第5天常选为移植日 |

优点:

- 简单方便,不需额外检测;

- 无创、经济;

缺点:

- 忽略个体差异;

- 对激素波动大、周期不规律或多次失败的患者,不够精准。

举个例子:

有位客户A,做过3次移植都没成功。医生一查发现,她的黄体峰值来得比普通人早一天,也就是说她的“门”提前开。再按常规时间移植,就像“客人到门口时,主人已经睡了”。

因此,对于反复失败的女性,仅靠时间推算,往往不够用。

2. B超观察子宫内膜厚度与形态

很多人听医生说“你内膜还不错,有8mm,三线征也漂亮”,就以为稳了。

但其实——内膜厚≠窗口合适。

B超能告诉我们“房子外观”,比如:

- 厚度:理想值一般在8–12mm之间;

- 形态:是否为典型“三线征”,代表雌激素刺激良好;

- 血流:内膜下血流丰富,有助于营养供应。

问题是:

这些都是“静态指标”,它没法反映出内膜的“分子状态”。

有的患者内膜厚度完美,三线征清晰,但ERA检测却显示窗口提前或延迟。

所以,有句话说得好:“内膜厚度看得见,窗口时间摸不准。”

建议:

B超更多用于初筛与周期监控,而不是判断最终移植时机的唯一依据。

3. ERA检测:精准判断“门何时开”

ERA子宫内膜容受性分析是目前最前沿、也是最具代表性的检测方法。

它通过分析内膜组织中248个与着床相关的基因表达模式,判断此刻的内膜处于哪种状态。

检测过程大致如下:

- 在拟移植周期中,医生在固定天数取内膜活检(通常在黄体支持第5天);

- 样本送往分子实验室;

- 通过基因芯片技术,分析数百个关键基因表达;

- 系统计算出你的个体化窗口期。

最终报告会告诉你三种可能结果:

| 检测结果 | 含义 | 医生建议 |

|---|---|---|

| Receptive(可接纳) | 内膜正处于窗口期 | 当前时间最适合移植 |

| Pre-Receptive(提前) | 窗口还没到 | 移植需推迟1天左右 |

| Post-Receptive(延迟) | 窗口已过 | 移植需提前1天左右 |

ERA的优势:

- 精准个体化:每个人的窗口期都可能不同(差距可达24小时甚至48小时);

- 可重复利用:报告结果可用于未来同类型周期;

- 成功率显著提升:研究显示,使用ERA调整移植时间后,临床妊娠率可提高15–20%。

ERA的不足:

- 需取内膜活检(略有创,取样当天可能轻微出血或腹胀);

- 成本较高(国内约在4000–8000元左右);

- 需等待1–2周报告周期。

适用人群:

- 多次移植失败(≥2次)的患者;

- 内膜发育异常或黄体功能不良;

- 激素周期差异大、内膜对药物反应不规律的女性。

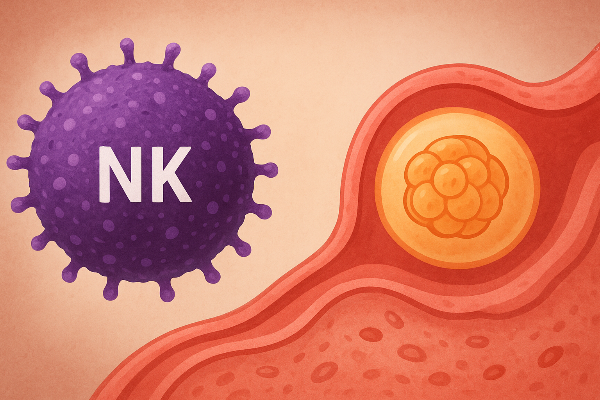

4. 其他检测方式(补充与探索中)

虽然ERA是目前主流方法,但还有一些机构在探索更深入的评估方式,比如:

| 检测方式 | 原理 | 当前状态 |

|---|---|---|

| 免疫标志物检测(如NK细胞活性) | 判断免疫环境是否过强或过弱 | 临床应用有限,更多用于辅助判断 |

| 整合素αvβ3检测 | 判断内膜细胞是否表达关键着床蛋白 | 部分高端实验室可做 |

| 内膜流体因子检测 | 通过检测子宫液体中生化因子水平 | 仍在研究阶段 |

| 转录组分析(RNA-seq) | 全面分析基因表达 | 科研领域应用 |

这些方法虽然暂未完全普及,但未来可能帮助医生更精细地“读懂内膜”,实现真正意义上的“个体化着床诊断”。

相关阅读:NK细胞活性高会影响胚胎着床吗?

怎么选检测方式?

| 人群类型 | 推荐检测方式 | 说明 |

|---|---|---|

| 初次移植者 | 激素推算法 + B超监测 | 成本低、足够应对 |

| 移植失败2次以上 | ERA检测 | 精准调整窗口期 |

| 激素周期差异大者 | ERA + 内膜血流监测 | 结合评估更可靠 |

| 有免疫问题或流产史 | ERA + 免疫指标检测 | 双重保障 |

四、如何“用好”窗口期?

检测出自己的着床窗口期只是“找到了门”,而真正能不能让胚胎顺利“进门”,关键在于——你和医生是否配合好节奏,用好这段黄金时间。

1. 备移植前的三步准备

整个备移植阶段就像一场“定时交响乐”,每一个音符都不能错位。

第一步:调整激素环境

医生会根据不同体质和周期特点,选择自然周期或激素替代周期(人工周期)。

- 自然周期:主要靠身体自身排卵,激素水平波动自然,适合月经规律、排卵稳定的女性;

- 人工周期:通过雌孕激素外源补充来“人为制造”一个排卵周期,更可控,常用于月经不规律或供卵人群。

目的就是:让子宫内膜的发育节奏和胚胎状态同步——你准备好了,它也刚好准备好了。

小提示:

在激素调整阶段,不要擅自更改药量或用药时间。哪怕早晚差几个小时,也可能影响内膜反应速度。

第二步:监测内膜状态

医生会通过以下方式“读懂”你的内膜信号:

| 检查项目 | 目的 | 理想指标 |

|---|---|---|

| B超监测 | 观察厚度与形态 | 厚度8–12mm、三线征明显 |

| 激素抽血 | 判断激素水平是否匹配 | 雌二醇、孕酮在理想区间 |

| ERA检测(必要时) | 判断窗口期具体时间 | 精确到小时级别 |

有经验的医生会结合多次监测数据,在窗口到来前一天左右安排移植。

若ERA报告显示窗口提前或延迟,则会在下一个周期调整移植日。

第三步:确定移植日

移植日是整个周期的“高光时刻”。它不是随意定的日期,而是由一系列指标共同“算出来”的。

医生通常会根据:

- ERA报告中的“可接纳”日;

- 激素监测(尤其孕酮上升时间);

- 胚胎发育天数(囊胚第5天、桑椹胚第4天等),

综合决定最合适的那一刻。

例如:

如果ERA报告显示你的窗口期比标准晚24小时,那下一次移植就需要把黄体支持与移植日期都顺延1天。一天之差,可能就是成败的关键。

2. 各种移植方案怎么安排?

不同方案的节奏安排各有讲究,下面这张表可以快速对照:

| 方案类型 | 特点 | 适合人群 | 时间控制重点 |

|---|---|---|---|

| 自然周期移植 | 模拟自然排卵节律,无需外源激素 | 月经规律、排卵稳定者 | 以排卵日为参考点 |

| 人工周期移植 | 由雌孕激素控制,完全可控 | 月经不规律、供卵或闭经人群 | 以给药天数为基准 |

| 个性化窗口移植(pET) | 结合ERA检测结果精确到小时 | 反复移植失败者 | 按报告调整1天或12小时内 |

科学地“用对时间”,远比盲目“多试几次”更重要。

3. 黄体支持要跟上节奏

窗口期不仅要“开门准”,更要“撑得住”。

这时黄体支持(孕激素补充)就成了稳固内膜的关键。

常见黄体支持方式:

| 给药方式 | 优点 | 注意事项 |

|---|---|---|

| 口服(如地屈孕酮) | 使用方便 | 吸收率略低,需规律服用 |

| 阴道给药(如黄体酮胶囊/栓剂) | 局部浓度高,对内膜作用直接 | 用药后应保持休息15–20分钟 |

| 肌肉注射(如黄体酮针剂) | 吸收稳定、浓度高 | 注射部位易硬结,需交替部位打针 |

研究发现:

孕激素水平偏低,会导致内膜“提前转化”,即窗口提前关闭;

反之,黄体支持不足也可能导致着床后支持不稳,胚胎容易脱落。

小贴士:

黄体支持用药一定要按时、按量、足周期。

不要因为“检测值看起来不错”就提前停药。医生没让停,坚决别停。

4. 特殊人群的窗口策略

不同群体在窗口期管理上也有差异,不能一刀切。

| 人群类型 | 特殊挑战 | 建议策略 |

|---|---|---|

| 高龄女性 | 激素波动大、内膜反应慢 | 建议ERA检测 + 个性化移植 |

| 多次失败者 | 可能存在窗口偏移或免疫异常 | 结合免疫、凝血检测联合评估 |

| 供卵/供胚人群 | 胚胎与内膜不同步风险高 | 严格同步移植节奏,提前监测孕酮 |

| 多囊患者 | 激素水平波动大,周期难控 | 推荐人工周期移植,更稳 |

窗口期管理的核心,就是让胚胎和内膜“同频共振”。

五、常见误区与答疑(FAQ)

| 常见问题 | 正确答案 | 说明 |

|---|---|---|

| 做了ERA就一定能怀孕吗? | ❌ 不一定,但能显著降低“时间不对”的风险 | ERA只解决时间问题,胚胎质量、免疫、子宫环境仍影响结果 |

| 窗口期可以人为延长吗? | ❌ 不行 | 只能通过调整激素周期或移植时间来“对上” |

| 厚内膜 = 好窗口? | ❌ 不完全对 | 厚度是必要条件,但不代表内膜处于接纳状态 |

| 每次移植都要做ERA吗? | ❌ 一般不需要 | 一次ERA报告可用于同类型周期,除非用药方案或身体明显改变 |

| ERA检测是不是越贵越好? | ❌ 重点在技术与医生解读 | 关键是检测准确、报告解读经验到位 |

六、患者行动清单(术前术后必看)

说到底,试管移植不是“交给医生就完事”的事。患者自己也要像“项目经理”一样,明确每个环节,配合节奏。

1. 术前准备清单

问医生三件事:

- 我的周期是自然周期还是人工周期?

- 是否建议做ERA检测?如果做,在哪个阶段?

- 激素用药的时间、剂量、检查日分别是什么时候?

保持良好生活节奏:

- 作息规律、饮食清淡、戒烟戒酒;

- 补充叶酸、维生素E;

- 避免过度运动和熬夜。

心理状态调整:

- 不要频繁测早孕,不要给自己太大压力;

- 听轻音乐、冥想、轻度散步,都能帮助调节激素平衡。

2. 移植当天与移植后注意事项

| 阶段 | 注意事项 |

|---|---|

| 移植当天 | 尽量放松,保持膀胱半满有助操作顺利;避免浓妆、香水; |

| 术后48小时内 | 不建议剧烈运动或长时间久坐;卧床不需太久,轻度活动反而促进血液循环; |

| 一周内 | 保持轻食、避免高糖高油饮食;心情放松;继续规律用药。 |

“卧床不起”其实是误区。

多项研究显示,适度走动反而能促进内膜血流,更利于着床。

3. 移植后自我监测与沟通

记录用药时间与身体反应

每天记录服药时间、注射部位、症状(腹胀、轻出血等)。

关注异常信号

若出现明显腹痛、鲜红出血、头晕等,应立即联系医生。

保持沟通

国外代孕或跨国试管患者尤其要保持与医生、机构同步汇报进展。

结语:成败有时,只差那“一天”

着床窗口期,是一个看不见、摸不着,却能左右试管成败的“关键时间点”。

它让人明白——好胚胎不够,得让它遇上好时机。

在试管这条路上,有时候“再精确一点”,就能少一次失败。

所以,如果你已经多次移植却总阴性,不妨问问医生:

“我的着床窗口期,可能不一样吗?”

也许,这个问题就是你离成功最近的一次。