很多准备做试管婴儿的女性,都会在B超检查时被告知:“你的子宫内膜有点厚,超过15mm了。”

这时候,心里往往就开始打鼓:是不是内膜太厚了,胚胎就种不下去?是不是怀孕几率就降低了?

子宫内膜确实是胚胎着床的“土壤”,厚度和质量都会直接影响怀孕结果。但医学上并没有一个绝对的“红线”,内膜超过15mm并不一定等于着床失败。真正需要关注的,是子宫内膜的容受性、血流情况,以及是否存在病理性改变。

本文将从 子宫内膜的作用、>15mm 的可能原因、对着床的潜在影响、临床评估与应对方案 四个方面展开,带大家系统了解“内膜太厚”的背后真相。

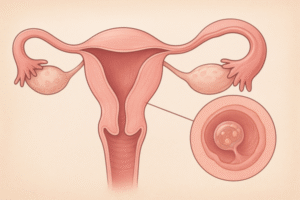

一、子宫内膜厚度与着床的关系

子宫内膜的生理作用:不仅仅是“厚”这么简单

很多人做检查时,医生都会提到子宫内膜的厚度,好像数字成了衡量能不能怀孕的唯一标准。但其实,子宫内膜就像是胚胎的“床”或者“土壤”,不仅仅是厚薄的问题,还涉及质量。

- 血供:健康的内膜会有丰富的血流,能够给着床后的胚胎提供足够的氧气和营养。

- 营养支持:子宫内膜分泌的各种生长因子、细胞因子,是胚胎继续发育的重要保障。

- 免疫调节:内膜还要维持一种“微妙的平衡”,既不能把胚胎当成异物排斥掉,也要有足够的防御能力防止感染。

所以,子宫内膜的作用是综合性的。如果把它比作土壤,那么厚度就是土壤的“深度”,但还要看土壤是否肥沃、排水是否良好、是否适合种子发芽。

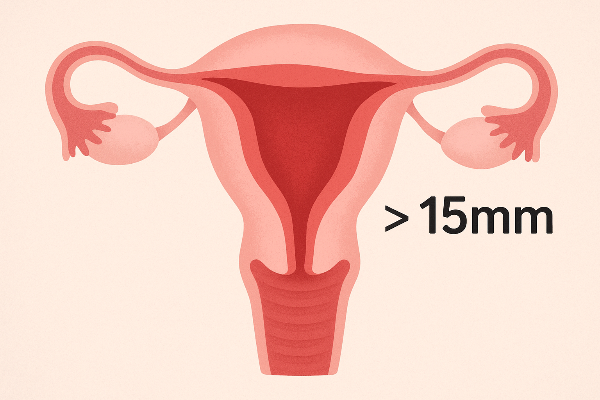

理想厚度区间:为什么说 7–14mm 最合适?

从大量临床研究和试管婴儿数据来看,子宫内膜的最佳厚度通常被认为在 7–14mm 之间。

- 过薄 (<7mm):胚胎就像落在石头地上,很难扎根。临床上内膜过薄往往与雌激素不足、子宫内膜损伤(如刮宫后)有关。

- 适中 (7–14mm):这时的内膜厚度、血流分布和形态往往比较理想,更利于胚胎着床。很多试管婴儿中心的经验也表明,这个区间内的怀孕率相对较高。

- 过厚 (>14–15mm):情况就比较复杂了。并不是所有“厚”的内膜都不好,有些女性天生内膜偏厚但形态规则,也能正常怀孕。但如果厚度超过15mm,同时伴随回声不均匀或宫腔异常,就要警惕是否存在 子宫内膜增生、息肉、甚至早期病变。

这里要特别强调一点:内膜厚度是一个指标,但不是决定性的指标。 就好比身高体重可以反映健康状况,但不能完全决定你是不是健康。

15mm 是否一定异常?需要结合临床情况判断

很多患者听到“子宫内膜超过15mm”就立刻紧张起来,其实没有必要过度恐慌。

- 如果只是周期性变化:比如在排卵后期,受雌激素影响,部分女性内膜会一度超过15mm,但没有发现息肉或其他病变,这种情况未必影响怀孕。

- 如果伴随不规则回声或异常出血:那就要小心了,这可能提示子宫内膜有异常增生或者病理性改变,需要做进一步检查(比如宫腔镜)。

- 个体差异明显:有些女性做试管时,内膜只有8–9mm 就能怀孕;也有些女性内膜稳定在15mm 以上但形态均匀,依然顺利着床。

所以,医学上不会因为一个“15mm”就直接下结论,而是结合 B超形态、激素水平、是否伴随病变 等多个因素综合判断。

厚度超过15mm 不是“死刑判决”,而是提醒你要进一步排查和评估。

二、子宫内膜厚度 >15mm 的可能原因

1. 激素水平异常:雌激素太强势、孕激素不给力

子宫内膜的生长主要受两种激素控制:雌激素(E2)和孕激素(P)。

- 在卵泡期,雌激素就像“肥料”,刺激内膜不断增厚。

- 排卵后,孕激素开始发挥作用,让内膜由“增殖”进入“分泌”状态,形成适合胚胎着床的环境。

如果雌激素水平过高,内膜可能被过度刺激,就像撒了太多肥料,长得又厚又乱;如果黄体功能不足,孕激素水平不够,内膜没能顺利转化,就会出现“厚度有了,但功能不达标”的情况。这种情况下,即使B超上显示>15mm,也可能不具备理想的容受性。

在临床上,这类患者往往还伴随 月经周期紊乱、排卵不规律 等表现,需要通过血清激素监测和超声随访来确认。

2. 子宫病变:不是单纯的“厚”,而是“长错了地方”

如果说单纯的激素作用让内膜长得偏厚,那一些子宫病变就可能导致“病理性增厚”。常见的情况包括:

- 子宫内膜增生症:受雌激素长期刺激却缺乏孕激素制衡,内膜腺体异常增殖,厚度往往超过15mm,同时还可能伴随不规则子宫出血。

- 子宫内膜息肉:就像内膜表面长出了“小肉芽”,虽然整体厚度超标,但其实是局灶性的增厚,这种情况对胚胎着床的阻碍更直接。

- 粘膜下肌瘤:肌瘤顶在宫腔里,会改变子宫腔形态和内膜厚度,严重时甚至妨碍胚胎“落脚”。

这些病变不仅影响厚度,更会破坏子宫内膜的微环境,所以如果B超提示 >15mm 同时回声不均,就必须进一步做宫腔镜或病理检查来确认。

3. 排卵周期特点:有些人天生“内膜偏厚”

就像有些人天生血压偏低或偏高一样,子宫内膜厚度也存在个体差异。部分女性在自然周期里,内膜总是比别人厚,甚至排卵期就能达到14–16mm。

- 如果这类女性的内膜形态好(典型“三线征”)、血流丰富,实际上并不会影响胚胎着床。

- 临床上也有不少案例显示,内膜在15–17mm 时依然顺利怀孕,所以不能单凭数字就否定怀孕的可能。

所以,医生在判断时会结合患者的 既往妊娠史、内膜超声表现和血流情况,而不是机械地把15mm 作为“警戒线”。

4. 药物或促排卵影响:人为“催长”的结果

在试管婴儿(IVF)周期中,女性通常需要接受雌激素类药物来促进子宫内膜生长,以便与胚胎移植的时机匹配。

- 如果用药剂量偏大,或者个体对雌激素特别敏感,内膜就可能被“催长”得超过15mm。

- 在一些人工周期中,医生会通过监测B超和调整药物剂量来避免过厚,但在实际操作中难免会遇到个体反应差异。

需要注意的是:促排药物导致的内膜过厚,并不等同于病理性异常。通常通过调整药物剂量或改变周期方案,就能改善情况。

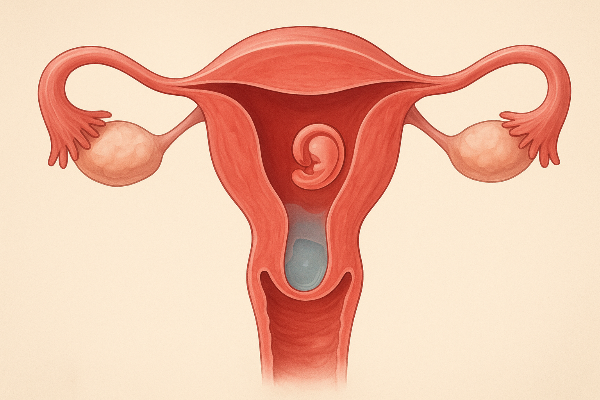

三、子宫内膜过厚对着床的潜在影响

1. 内膜容受性下降:厚度大≠环境好

子宫内膜的“容受性”指的是它接纳胚胎的能力。临床上有个形象的比喻:内膜不仅要厚,还要“会迎客”。

- 当内膜过厚(>15mm)时,血流灌注可能不均匀,就像农田里有的地方水多、有的地方干旱,种子很难均匀发芽。

- 过厚的内膜容易出现腺体和间质比例失衡,影响分泌因子(如白细胞介素、整合素等)的表达,而这些分子正是胚胎“识别和粘附”的关键信号。

- 有研究表明,子宫内膜厚度过高的患者,在试管婴儿(IVF)移植中的临床妊娠率略低于最佳区间(8–12mm)的患者,提示内膜容受性可能受到影响。

厚度并不等于质量,太厚的内膜有时候反而“虚胖”,胚胎难以顺利结合。

2. 病理风险增加:不是单纯“厚”,而是“长错了”

子宫内膜过厚,有时候并不是单纯的激素作用,而是病理性变化导致。

- 子宫内膜息肉:像小肉芽一样占据宫腔,可能干扰胚胎找到合适的位置。即便胚胎勉强着床,也可能因局部供血差而早期流产。

- 子宫内膜增生:这是在雌激素长期刺激下,内膜细胞异常增殖的结果,内膜虽然厚,但结构紊乱,不利于胚胎发育。严重时甚至被认为是子宫内膜癌的前驱病变。

- 粘膜下肌瘤:突入宫腔,改变了宫腔形态,就像房间里长了一块凸起的石头,再舒服的床也放不稳。

因此,如果B超提示内膜厚度超过15mm,同时伴随回声不均匀、宫腔形态异常或不规则出血,医生通常会建议进一步做宫腔镜检查,排除病理性原因。

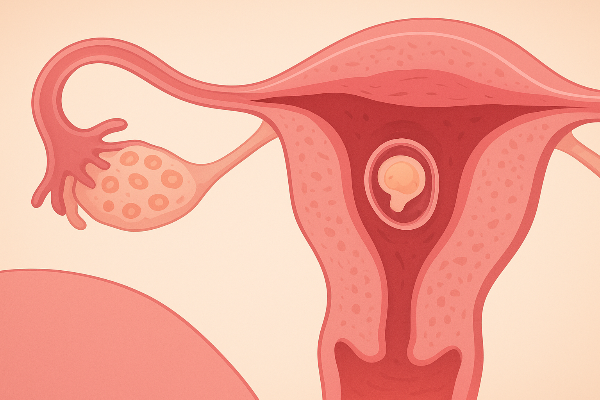

3. 个体差异性:别把“数字”当成唯一标准

需要强调的是,并不是所有内膜 >15mm 的女性都会面临怀孕困难。

- 有些女性天生内膜偏厚,但形态均匀、血流充足,依然可以顺利怀孕。

- 临床上确实有不少案例,患者内膜在15–17mm 甚至更厚的情况下,照样成功移植并分娩健康宝宝。

- 影响怀孕的关键因素,还包括 胚胎质量、输卵管通畅度、激素水平、子宫整体环境,内膜厚度只是其中的一个指标。

因此,遇到内膜过厚的情况,正确的做法不是立刻焦虑,而是配合医生做进一步评估。医生会结合 内膜形态(如“三线征”)、血流情况、激素水平、是否伴随病变 来综合判断,而不是单纯凭一个数字下结论。

四、临床评估与检查

1. B超监测:厚度只是“数字”,形态才是关键

子宫内膜厚度的测量,最常用的工具就是经阴道B超。医生会在排卵前后反复观察:

- 厚度:这是最直观的指标,比如 7–14mm 通常被认为比较理想。如果超过15mm,医生就会进一步观察内膜的形态和血流情况。

- 形态:经典的“三线征”(子宫内膜呈三条清晰的平行线)通常提示内膜处于增殖后期,容受性较好;而如果B超显示“回声不均匀”或“高回声区”,可能提示息肉、增生或其他病灶。

- 血流分布:先进的彩超还能评估内膜血流灌注情况,如果血流稀少,即使厚度合适,也可能影响着床。

所以,B超并不是单纯给你一个数字,而是一个综合评估。医生往往会结合周期日、内膜外观和血流情况,判断内膜是不是处在最佳状态。

2. 激素检测:幕后“导演”的调控

子宫内膜厚度背后,其实都是激素在操控。医生通常会通过抽血检测来了解:

- 雌激素(E2):主要在卵泡期让内膜“长厚”。如果数值过高,可能导致内膜异常增生。

- 孕激素(P):在排卵后让内膜完成“转化”,进入适合着床的分泌期。如果孕激素不足,内膜可能厚度够了,但“质量”不达标。

- 其他相关激素:如促卵泡激素(FSH)、黄体生成素(LH)等,也会间接影响卵泡发育和内膜反应。

通过激素检测,医生能判断问题是出在“肥料太多”(雌激素过高)、还是“转化失败”(孕激素不足),然后决定是否需要药物干预。

3. 子宫镜检查:直视下的“全面体检”

如果B超和激素检查发现可疑问题,医生常常会建议进一步做宫腔镜检查。

- 息肉:宫腔镜能直接看到是否有“突出的小肉芽”,并且可以在同一次操作中切除。

- 增生或病变:可以在镜下取活检,明确病理性质。

- 粘膜下肌瘤:宫腔镜能直观判断肌瘤大小、位置,以及是否需要手术干预。

相比B超,宫腔镜更直观,就像“开灯看房”,能直接看到宫腔内部的真实情况。很多时候,只有宫腔镜能彻底厘清“厚度超标”的真正原因。

五、处理与干预方案:厚内膜不一定是坏事,但要因人而异

子宫内膜厚度超过15mm,确实会让不少准备移植胚胎的患者心里打鼓。其实,医学上并没有绝对的“死规定”,关键还是看厚度背后有没有异常。不同情况、不同病因,医生的处理方式也不一样。下面我们来逐一拆解。

1. 药物干预:激素的“微调器”

子宫内膜的生长,本质上是由雌激素和孕激素在背后“操控”的。

- 雌激素让内膜变厚,就像“施肥”;

- 孕激素让内膜从单纯的厚度,转向“成熟”和“功能化”,更适合胚胎着床。

如果内膜超过15mm,很多时候是因为雌激素太强、孕激素不足。这时,医生可能会通过以下方式干预:

- 调整激素用量:减少雌激素剂量,或者缩短用药周期。

- 加强孕激素支持:补充口服、注射或阴道用孕激素,让内膜进入分泌期。

可以理解为医生在“拧螺丝”,不是一味地“压下去”,而是通过微调,让内膜既不过度增生,也能保留着床所需的功能。

2. 手术治疗:把“绊脚石”清理掉

有时候,内膜厚度超标并不是单纯的激素问题,而是里面长了东西,比如内膜息肉、局灶性增生,甚至粘连后的不规则增厚。这种情况下,药物作用有限,就需要手术来清理。

- 宫腔镜手术:医生会用宫腔镜进入子宫腔,把息肉或异常增生的部位切除。

- 刮宫:在少数情况下,可能需要刮宫来“重置”内膜环境。

这样处理的好处是,内膜能恢复到一个更正常、更均匀的状态,为后续移植打下基础。手术虽然听起来吓人,但现在大多是微创操作,恢复时间短,风险也相对可控。

3. 辅助治疗:软性调理也能起作用

除了常规的激素和手术,辅助治疗在一些人群里同样有帮助:

- 中医调理:比如通过中药来“调经活血”,改善内膜血流和子宫内环境。有研究显示,这类方法能在一定程度上改善内膜质量。

- 营养与生活习惯:改善作息、戒烟戒酒、保持适当运动,都能优化激素水平和子宫血供。

很多患者容易忽略这些“细节”,但其实,辅助治疗有时是“润物细无声”的,能让后续的药物或手术效果更稳定。

4. 个体化处理:没有统一答案

最重要的一点是,子宫内膜厚度问题不能一刀切。

- 有的人虽然内膜厚,但结构均匀,没有息肉,没有不规则回声 → 可能并不影响着床。

- 有的人虽然厚度差不多,但B超提示回声不均匀,还伴随增生病变 → 就需要重点处理。

医生通常会结合:

- 病因(激素、病变、代谢问题),

- 内膜形态(均匀 or 不规则),

- 既往妊娠史(有没有成功怀孕过),

- 当前治疗方案(试管周期还是自然周期)

来决定到底是“观察等待”,还是“积极干预”。

换句话说,15mm不是绝对的“红线”,更像一个提醒,提示医生和患者要进一步排查原因,选择最合适的处理方式。

总结

总体来看,子宫内膜厚度 >15mm 并不意味着“一定怀不上”。在临床上,我们看到过部分女性虽然内膜偏厚,但形态良好、血流丰富,依然顺利怀孕;而也有一些女性,内膜过厚伴随息肉或增生,确实影响了胚胎着床和后续妊娠。

因此,判断是否影响怀孕,不能只看数字,而要结合超声表现、激素水平、子宫内环境等综合因素。医学上强调“个体化管理”,这也是为什么医生会根据不同患者的情况选择观察、药物调控,或者宫腔镜处理等不同方案。

给备孕女性的建议是:

- 不要因为“内膜厚”就过度焦虑;

- 及时进行全面检查,排除病理因素;

- 在医生指导下,选择最合适的时机和方式进行受孕或胚胎移植。

科学地看待子宫内膜厚度,远比单纯盯着一个“15mm”的数字更重要。